刊讯 | 《中德跨文化论坛》2022年第2期目录摘要

2023/09/11

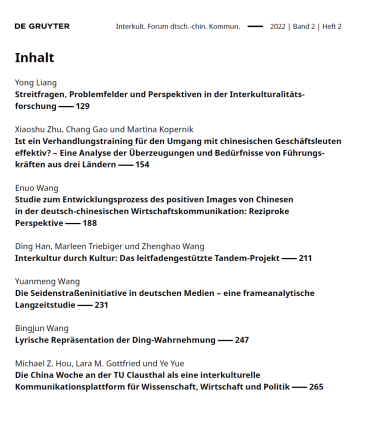

本期目录

本期摘要(中文)

期刊介绍

《中德跨文化论坛》(德文刊名:Interkulturelles Forum der deutsch-chinesischen Kommunikation)由外语教学与研究出版社(中国)与德古意特出版社(德国)联合出版,以刊登中德跨文化交流领域研究成果为主要内容。

《中德跨文化论坛》是北京外国语大学多语种期刊方阵中的重要刊物,旨在以科学的方法探寻中国和德语国家文化交流中取得成功的模式和机制,存在的问题、误解、冲突及可能的解决路径,贴近实践进行理论探讨,以理论认知引导实践,从而更好地推动中国与德语国家人民之间的理解与合作,建设沟通中国与世界学术界的桥梁。

本刊编辑部设在外语教学与研究出版社,每年出版两期,分别于 3月和9月发刊。本刊主要刊登德语论文,也收录少量英语论文。本刊主要常设栏目有:

1. 跨文化学术交流(如留学生跨文化适应、学术风格对比研究、跨文化能力评估研究等);

2. 跨文化媒体传播(如媒体报道中的国家形象构建、传播策略和效果研究等);

3. 跨文化商务交流(如跨文化广告传播、跨文化管理、跨文化冲突、跨文化培训等);

4. 跨文化政治交流(如外交话语研究、跨文化语境中的公共外交研究等);

5. 经典作品的跨文化接受与传播。

相关链接

获取本期论文全文链接

https://www.degruyter.com/journal/key/ifdck/html

《中德跨文化论坛》投稿通道

https://mc.manuscriptcentral.com/ifdchk

请扫描二维码查阅《征稿通知》

转载请注明来自微信订阅号:北外学术期刊

北外学术期刊官网:https://www.bfsujournals.com/

欢迎分享与转发