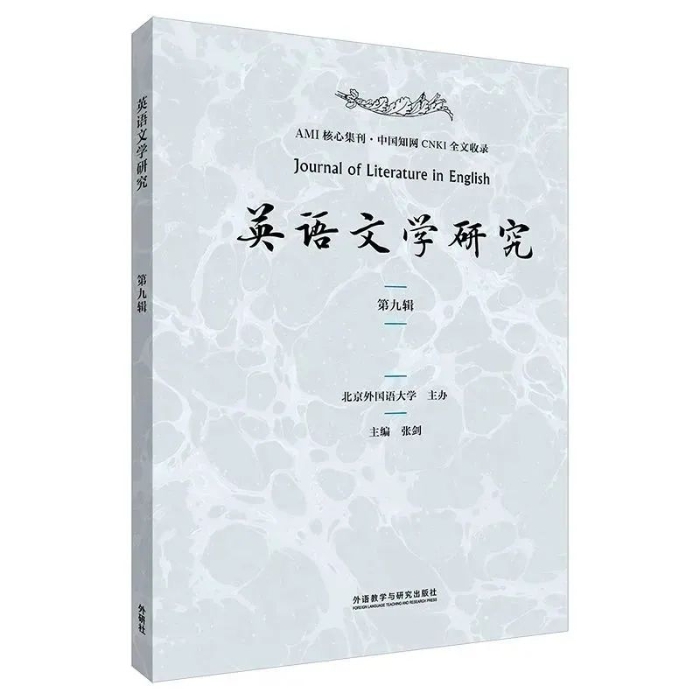

“AMI核心集刊”选文 | “美德”背后的“愉悦”:理查森的《帕梅拉》及其 18 世纪互文史(文/魏艳辉)图片 图片 主编:张剑 副主编:赵国新 ISBN:978-7-5213-4441-7 “美德”背后的“愉悦”:理查森的《帕梅拉》及其 18 世纪互文史 文/魏艳辉 图片 内容提要:“美德”最初

主编:张剑

副主编:赵国新

ISBN:978-7-5213-4441-7

内容提要:“美德”最初在英国小说话语中指美好的品质与德行,但在《帕梅拉》 中其含义被窄化为“贞洁”。伊恩·瓦特认为窄化的目的是传播节制情欲的观念,为中产阶级婚姻树立典范。本文把《帕梅拉》置于 18 世纪的历史语境中,观察它与艳情小说、戏仿作品与女性操行指南所形成的互文史,重新审视它所倡导的“美德”的实质,并以此修正和深化瓦特的观点。“愉悦”话语产生于放荡主义的社会风气、早期性解放运动、经验主义哲学思潮。小说成为“愉悦”话语再现与传播的主要媒介。“美德”与“愉悦”相互对立,彼此界定。事实上,理查森运 用“愉悦”话语,重建美德话语,其目的正是规训女性情欲,稳定婚 姻秩序。

关 键 词:美德;愉悦;互文史;《帕梅拉》;塞缪尔·理查森

作者简介:魏艳辉,黑龙江大学西语学院副教授,文学博士,主要从事英国小说研究。

魏艳辉.“美德”背后的“愉悦”:理查森的《帕梅拉》及其18世纪互文史[J].英语文学研究,2023(01):37-51.

美德(virtue)在 17 世纪末至 18 世纪初的英国小说兴起话语中占据极其重 要的位置,绝大多数小说家都会在作品前言中表明美德是其创作宗旨,为小说 创作的合法化提供支撑。这里的美德通常指与恶习(vice)对立的美好品质与德 行,内涵比较宽泛,但在 1740 年塞缪尔·理查森(Samuel Richardson)的《帕梅拉,又名美德有报》(Pamela: Or, Virtue Rewarded,以下简称《帕梅拉》)中含义变窄,特指性道德中的贞洁。

☟左右滑动查看更多

Samuel Richardson and His Pamela: Or, Virtue Rewarded

用美德意指贞洁并非肇始于《帕梅拉》,之前的文学 作品中就有相似用法。《帕梅拉》的特殊性在于,理查森不仅在用词上把美德窄化 为贞洁,而且以窄化后的美德为核心组织叙事,建构贞洁有报的道德观。此举耐 人寻味,而最为不同寻常的是评论界的反应。当时重要评论家阿伦·希尔(Aaron Hill)把《帕梅拉》定义为“宗教之魂”,奈特利·切特伍德(Knightly Chetwood) 更是宣称“如果英格兰所有书被销毁的话,这本书仅次于《圣经》而应被保存下 来”(Batten,1976)。不仅在当时的评论界,就是在 20 世纪 50 年代以来的 18 世 纪英国小说研究领域,《帕梅拉》中的美德仍被神圣化,只不过其内涵由代表宗教 变为代表中产阶级价值观。

那么,理查森为何要把美德窄化为贞洁?窄化后的美德具有什么实质使它被 如此神圣化?伊恩·瓦特(Ian Watt)在《小说的兴起》(The Rise of the Novel)中 的观点代表对这一问题的典型认识。瓦特认为美德窄化为贞洁的目的是为了传递 节制情欲的观念,为中产阶级婚姻提供典范(Watt,1957)。但对于到底节制的是 谁的情欲,情欲的具体表现方式是什么,为什么要节制情欲等关键问题,瓦特的 认知就存在局限了,因为瓦特就《帕梅拉》文本的思考是孤立的,忽略了《帕梅拉》与 18 世纪艳情小说、戏仿之作与女性操行指南之间的互文关系。而考察《帕 梅拉》与其互文本的相互重合和彼此界定的关系,可以重新挖掘美德话语的实质, 揭示那一历史时期被遮蔽的女性情欲表达。

一、《帕梅拉》与艳情小说的对抗

《帕梅拉》出版后不久,理查森致信好友著名评论家乔治·切恩(George Cheyne),信中提到小说中“抚摸手臂、颈项,触碰胸部以及亲吻”等情色描写的 意图。他认为情欲是人的自然本性,没必要遮遮掩掩,并且这些描写可以吸引耽 于情欲幻想的青年读者,向他们展示情欲可以“被导向值得赞美的意义与目标”, 而此举的另一目的则是“谴责那些点燃欲望、腐蚀思想的小说与传奇”(Carroll,1994)。这封信表明,理查森在借助《帕梅拉》与艳情小说家进行对话。二者 都在描写情欲,只不过后者是为读者提供“点燃欲望”并“腐蚀思想”的“沉浸 在情色幻想中的愉悦”(Warner,1998);前者则借情欲描写实现具有“意义和目 标”的美德教导。

对于《帕梅拉》与艳情小说之间这种显而易见的互文与对话关系,学界一 直未给予足够重视。关键原因在于《帕梅拉》被视为第一部真正意义上的英国 小说(Keymer,2005)。这种认知掩盖了非主流、非经典、非男性小说创作,即 在《帕梅拉》出版前就已经存在将近六十年的以女性创作为主的艳情小说传统, 进而忽略了《帕梅拉》与艳情小说之间的共通性。《帕梅拉》与艳情小说代表作 阿芙拉·贝恩(Aphra Behn)的《豪门兄妹的爱情书简》(Love Letters Between a Nobleman and His Sister,以下简称《书简》)之间的互文性为思考《帕梅拉》美德 话语的指向性提供了最佳范本。

☟左右滑动查看更多

Aphra Behn and Love Letters

《书简》和《帕梅拉》描写的核心主题都是诱惑(seduction)。“诱惑”在《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)中的定义是男性“诱使女性放弃贞洁”(2009), 塞 缪 尔· 约 翰 逊(Samuel Johnson) 在《英语大词典 》(A Dictionary of English Language)中同样强调男性对女性贞洁的“引诱、腐蚀、败坏、误导与欺 骗”行为(Johnson,1785)。两个定义都突出了来自外部的男性力量对女性贞洁 的引诱与败坏。学界有关 18 世纪诱惑叙事的研究,基本沿用这一有关“诱惑”的 界定(Binhammer,2009)。实际上,此界定并不准确。从《书简》与《帕梅拉》 看,“诱惑”实为男性使用具有情欲内涵的挑逗语言或行为激发女性,使其迷惑于 自身情欲之中,最终放弃贞洁。“诱惑”的本质是激发女性的情欲;因此,“诱惑” 的最终完成取决于女性是否沉沦于情欲之中,是外部(男性)与内部(女性)合 力的结果。

《书简》以贵族菲兰德(Philander)写给妻妹西尔维娅(Sylvia)充满情欲挑 逗的信开篇,描绘后者性感迷人,“她那可爱的眼眸含情脉脉,明亮的发髻流动着繁茂与放浪,裙子就如同我上次见她那样随意穿着,却让人感受到令人心醉的 优雅,圆圆雪白的小胸脯、纤细的脖颈、起伏的胸部......我无法再想象下去以防 我的欲望陷入疯狂”(Behn,1712)。面对菲兰德的情欲激发,西尔维娅在回信 中呼应道,“每次想到你,血液中都仿佛流动着一种奇异的慌乱,令我气喘吁吁、 热血沸腾,让我感到脸红喘息得无法忍受,并夹杂着羞愧与愤怒......上帝啊! 什么样的语言才能表达这种狂喜!这种柔和的欲望是如此温柔,让我肢体颤抖”(Behn,1712)。与《书简》中菲兰德借助语言挑逗情欲不同,《帕梅拉》中 B先生(Mr. B)主要通过肢体接触来激发情欲。由于帕梅拉(Pamela)与 B 先生在 社会经济地位上差距悬殊,读者很容易注意到 B 先生对她的金钱引诱,而忽略了 对她的情欲诱惑。帕梅拉每次与 B 先生相遇独处,B 先生都会对其亲吻、拥抱与抚摸。这些亲密行为与其说是 B 先生在表达情欲,不如说是其在挑逗帕梅拉的情 欲,从而达到诱奸目的。这从亨利·菲尔丁(Henry Fielding)戏仿《帕梅拉》的 作品《为夏梅拉·安德鲁斯夫人的生平致歉》(An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews,以下简称《夏梅拉》)中可得到间接印证。夏梅拉(Shamela)不断告诫 自己要避免被 B 先生的身体接触行为所“迷醉”,从而被诱奸(Fielding,2004)。对于 B 先生的情欲激发,帕梅拉的回应都是从情感上的“震惊”“惊吓”“慌乱” 到行为上的“颤抖”“挣扎”“逃离”与“昏厥”,再到语言上的反复声明“我已下 定决心保持贞洁”(Richardson,1741a)。

帕梅拉与西尔维亚面临诱惑时的反应存在本质差异,正如罗斯·巴拉斯特 (Ross Ballaster)所言,“帕梅拉抵制住了西尔维亚所屈服的”情欲(Ballaster,1992)。情欲在当时的特定表现形式是愉悦(pleasure)。“愉悦”原本是指与痛苦 (pain)相对的愉悦体验,意义涵盖广泛。但在 17 世纪末,著名诗人罗切斯特伯 爵约翰·维尔莫特(John Wilmot,2nd Earl of Rochester)在艳情诗中凸显出“愉 悦”的性内涵,使其成为文坛标志性的性词汇之一。“愉悦”表现的是肉体的欢 乐(joy)与迷醉(rapture)。概括而言,性愉悦指由情爱或性爱感受与行为所引发的与身体感官相关的快乐体验。对性愉悦的感知就是艳情小说的主要描摹对象。但需要注意的是,艳情小说主要描写的是女性而非男性的性愉悦感受。菲兰德用 “圆圆雪白的小胸脯”“纤细的脖颈”“起伏的胸部”等词所描绘的是西尔维娅的身体,以及这个身体能够激发他的情欲之处,却不是他自己身体对性愉悦的感知。与此相反,西尔维娅在回信中所提到的“气喘吁吁”“热血沸腾”“狂喜”与“肢 体颤抖”等词则直观呈现出自己对性愉悦的身体体验。在菲兰德的情爱引诱下, 西尔维娅自身的性爱欲望被唤醒,她最终无视菲兰德的姐夫身份,不顾姐姐指责、父母愤怒以及家族蒙羞,与菲兰德私奔,沦陷于情欲之中。如果说最初西尔维亚 是菲兰德的情欲对象,那么当西尔维亚的情欲被唤醒之后,两者的情欲处于呼应 状态。两者决裂后,西尔维亚主动去引诱其他男性,开启追逐性愉悦的情欲历 险。艳情小说最突出的特征是,刻画此类为了感受或享受而主动追求性愉悦的女 性形象。如果说《书简》描写了女性由情欲客体向情欲主体转变的过程,德拉维 埃·曼利(Delariviere Manley)的性丑闻故事集《新大西洲》(New Atlantis)则描 绘贵族少女被诱惑的半情欲客体状态。虽然她没有完全向情欲主体转变,但能在 两性情欲关系中享受“放纵而又罪恶的欣喜”(Manley,1716)。伊莱扎·海伍德(Eliza Haywood)的小说《放达敏妮》(Fantomina)则直接表现了女性作为情欲 主体的形象。贵族少女放达敏妮(Fantomina)羡慕妓女能够充分享受性自由,变 身妓女、女仆、寡妇等身份勾引贵族博普来恩尔(Beauplaisir),与其建立性关系, 享受性爱中的“毁灭性狂喜”(Haywood,2004b)。

艳情小说的女主人公都来自上流社会和贵族阶层,易被引诱而无视贞洁,沉 浸在对性愉悦的体验与追逐中,这反映的是 17 世纪末到 18 世纪初英国上层社会 中流行的放荡风气(libertinism)。男性放荡主义者出身于贵族阶层,多是国王查 理二世(Charles II)的朝臣。他们不断诱惑女性,借助对性愉悦的追求表达反传 统、反规矩、反束缚的性自由主义倾向。贵族女性被引诱后,也往往成为放荡主 义者。查理二世的情色生活是放荡主义风气最典型的例证。王后没有为他留下后 代,他的 12 个私生子分别来自不同情妇。熟知当时英国宫廷生活的意大利观察家 洛伦佐·马加洛蒂(Lorenzo Magalotti)指出,宫廷美人们自由地参与到情爱愉悦 的世界中,甚至断言“英国宫廷除了王后外没有一位贞洁女性,而王后得以保持 贞洁是因为身虚体弱且不够聪明”(qtd. in Weber,1986)。

对贵族女性放荡主义者的性感受、情感、心理、行为的描摹就是艳情小说性 愉悦话语生成的基础。艳情小说所要表达的是女性与男性一样可以主动追逐性愉 悦,其话语建立的实质是支持女性在男权社会框架中拥有与男性平等的自由释放 情欲的权力。而与艳情小说主人公对性爱“狂喜”“欣喜”“迷醉”等愉悦体验的 享受与追逐不同,帕梅拉始终使自己处于情欲未被激发的客体状态,以守卫贞洁, 抵制来自男性的情欲诱惑。理查森塑造出不追求性愉悦的女性作为情欲客体的形 象,并建构出女性抵制情欲诱惑的美德话语,与艳情小说中的女性形象与性愉悦 话语相对抗,意图改良放荡主义社会风气。《帕梅拉》与艳情小说之间的互文根植 于对同一社会风气的不同立场。

二、《帕梅拉》与它的戏仿之作

《帕梅拉》出版后在伦敦掀起阅读狂潮,一年内再版 6 次,是 18 世纪最畅销 小说之一(Eagleton,1982)。模仿、续写与戏仿之作随之接踵而至,其中最重要 的是 18 世纪 40 年代的三部戏仿作品:菲尔丁的《夏梅拉》、伊莱扎·海伍德的《反帕梅拉,又名被揭穿的假清白》(Anti-Pamela; or, Feign’d Innocence Detected, 以下简称《反帕梅拉》)与约翰·克利兰(John Cleland)的《一位性愉悦女子的回 忆录》(Memoirs of a Woman of Pleasure,以下简称《回忆录》)。

☜左右滑动查看更多

Slide for more photos

理查森宣称《帕梅拉》的叙事“根植于真实”(Richardson,1741a),这些戏仿作者则不约而同 地质疑其美德话语的真实性,以揭示其虚伪为己任,并同样表示自己的叙事根植 于“真实”。《夏梅拉》的创作初衷是把帕梅拉的诡计暴露在“真实与公正之光线 之下”(Cleland,1749a);《反帕梅拉》借助题目中的“反”明确表明反对《帕 梅拉》的立场,并声称“此叙事根基于真实”(Haywood,2004a);克莱兰虽没 有公然挑战《帕梅拉》,但指出《回忆录》的创作目的是呈现“一丝不挂赤裸裸的 真实”(Cleland,1749a)。更引人深思的是,他们延续了《帕梅拉》与艳情小说 的对话,把《帕梅拉》文本所遮蔽的性愉悦,露骨地揭露和还原,对理查森所建 构的美德神圣话语进行祛魅,并指出同一种“真实”,即女性对性愉悦的追逐不可抑制。

戏仿是颠覆性模仿。无论是《夏梅拉》还是《反帕梅拉》都颠覆了《帕梅拉》 中的原有的情节设计,女性成为引诱者,男性则是引诱对象。两位女主人公还原 了帕梅拉的下层阶级身份。这一阶级的经济属性决定了“美德”不是高贵的道德 品质,而是实现经济保障、可供交换的商品。“美德”包装下的身体具有更大的商 业价值,正如夏梅拉所言,“我想的是用身体获取一点财富,现在我要用美德获取 更大的财富”(Fielding,2004)。《反帕梅拉》的女主人公塞利娜(Selina)虽然 说着帕梅拉的语言:“即使让我奉献生命,我也不会放弃我的美德”(Richardson,1741a),实际上她早已被引诱失贞。她通过伪装贞洁,不断操控上流阶层男性 欲望,获取经济利益。

通过伪装“美德”骗取经济利益仅是这两部小说结构中的一条叙事线,另一 条线则是两个女主人公主动出击,追逐性愉悦。夏梅拉与追求帕梅拉的牧师威廉 姆斯(Mr. Williams)在婚前就已经私通,即使是在与 B 先生结婚后,两人仍保持通奸关系。夏梅拉有两个丈夫:牧师是她爱恋的对象,满足她的肉体欲望;B 先 生则是生计的对象,满足她的物质需要。肉体欲望满足与经济利益获取两条故事 线在《夏梅拉》中并行不悖。同样的叙事结构也出现在《反帕梅拉》中,母亲教导塞利娜,

菲尔丁与海伍德在戏仿《帕梅拉》的基础上,揭示女性对性愉悦追逐的不可 抑制性,但都对其采取批判与否定的态度。与之相反,克莱兰则采取欣赏与肯定 的态度,认为对性愉悦的体验与追逐是生命中“不可或缺的”(Cleland,1749a),“与那些喜好头衔、尊严、荣誉或与之类似的偏见相比,对愉悦的品味是最伟大的 优点”(Cleland,1749a)。据此,他把“愉悦”放到小说标题中,塑造出一位 完全出于自然本能利用人生的每次性爱机会享受感官愉悦,并把性视为“愉悦中 的愉悦”的女性。与夏梅拉、塞利娜由于经济利益和肉体欲望的对象不一致导致 而自我与身体的分裂不同,范尼始终处于自我与身体合一的性愉悦体验中,成为 一个情欲主体。

理查森也承认情欲是人性中不可回避的一面,并对性愉悦有所触及。他曾隐 晦地提到《帕梅拉》中“男主人公激情似火,而女主人公青春妙龄、艳丽非常”, 这样的女子成为男性情欲的投射对象情有可原(Carroll,1994)。他所谓情欲的“不可避免”不是以女性为情欲主体进行建构的,女子的“青春”与“艳丽”是男 性“激情”的对象。这从《帕梅拉》对性愉悦的指涉中可获得印证。B 先生向帕 梅拉提到婚后会有一个“更加令人愉快的娱乐”,这个娱乐依照帕梅拉的“羞怯与 端 庄 是 不 会 让 她 暗 示 的 ”(Richardson,1741b)。“令人愉快的娱乐”就是性愉悦的获取。B 先生可以毫无顾忌地说出来,帕梅拉则不会宣之于口。而在新婚之夜 性行为发生过程中,帕梅拉对 B 先生小心翼翼地察言观色。B 先生对其没有“嘲 讽”“侮辱”与“伤害”就足以让她感到幸福。帕梅拉在两性情欲关系中始终处于 无性愉悦体验的附属状态。

与《帕梅拉》中男性作为性愉悦获取主体不同,《回忆录》完全颠覆了《帕 梅拉》中的情欲主客体关系。范尼(Fanny)不仅是小说的女主人公,而且是唯一 主人公。第一人称叙事中的“我”是叙事主体,也是叙事的焦点。所有的叙事都 集中在“我”对性愉悦的体验、感受与获取上,众多男性成为“我”的情欲客体。有学者认为色情文学是对女性的暴力,女性身体是男性情欲客体化的对象,而女 性没有主体性(Mudge,2004)。笔者不同意这一观点。实际上,《回忆录》充分 体现了女性在性关系中的主体性。与《帕梅拉》中 B 先生通过钥匙孔、藏在壁橱 中对帕梅拉肉体的窥视不同,男性的肉体是范尼窥视与凝视的对象。《回忆录》把 帕梅拉在与 B 先生的诱惑与反诱惑博弈过程中隐蔽不明的,被道德、宗教与经济 意识层层包裹的自我情欲赤裸裸地显露出来。

戏仿之作不约而同地认为女性对性愉悦的追逐是不可抑制的,这一认知的思想基础是经验主义哲学。范尼宣称“我仅仅存在于我的感受之中”(I lived but in what I felt only)(Cleland,1749b),该宣言就是“感官经验是人类存在方式”的 完美表达。约翰·洛克(John Locke)认为感官经验构成了认识的最初基础,“只 有借助感官经验才能体会愉悦(pleasure)或疼痛(pain)”,而后才能经历理性的 反思、认知、思考、辨析等思维过程(Locke,1999)。用感官去感受愉悦是人类 理解世界的基本途径,是人类自然而然所具有的能力。

(大卫·休谟, 苏格兰哲学家)

大卫·休谟(David Hume) 对“品味”(taste)的界定进一步明确了愉悦的经验维度。品味表现的是感官的“精致”(delicacy),是指能够精细地、细腻地体会愉悦感受的每个细小味道(休 谟,2006)。这就能理解范尼为什么用“肉”“饮食”等词形容男性身体,因为她 把男性身体视为品味的对象,体会性爱中每一种细微的愉悦体验。当然,经验主 义哲学所论及的感官经验中的“愉悦”并不单指“性愉悦”,而是指各种愉悦体 验。艳情小说和戏仿之作中对女性感官经验的刻画所开拓的就是“愉悦”概念之“性愉悦”内涵。

女性对性愉悦追逐是不可抑制的这一认知反映的是 17 世纪以及 18 世纪初对女性性欲的普遍认知。罗伯特·伯顿(Robert Burton)认为女性具有“永不满足 的肉欲”(Burton,2013)。威廉·威彻利(William Wycherley)提出,“女性比男性在爱情方面喜欢有更多的发挥,因为她们有更多的欲望与激情索求、更多的肉欲与更多的邪恶”(Wycherley,1840)。亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)在其 讽刺诗中写道,“男人或忙于事务、或忙于性愉悦 / 但每个女子本质上都是一个放 荡之人”(Pope,1735)。这种对女性性欲永不满足的认知与英国的第一次性解放 运动息息相关。在此次性解放运动中,女性不仅被认为具有与男性同样在生理上 享受性愉悦的能力,而且女性的性欲比男性更强烈,一旦被唤醒,“就很难扼制” (Dabhoiwala,2012)。该认知根源在于当时人们认为女性比男性更细腻温柔, 更敏感,也更容易受激情左右。

戏仿之作重挖掘出性愉悦女性形象,表达女性对性愉悦追逐的不可抑制,而 且这一话语在当时有认识论基础。那么,这一话语与理查森关于女性可以抵制情 欲诱惑、保持贞洁的美德话语相比,究竟哪个在呈现“真实”?理查森所建构的“真实”与戏仿之作所揭示的“真实”差异究竟何在?

三、《帕梅拉》对女性操行指南的呼应

1753 年,英国在英格兰与威尔士地区通过了《哈德威克婚姻法》(Hardwicke Marriage Act),此婚姻法的主要实施目的是禁止未获婚姻证书、未经父母允许、 未经权威牧师在证婚人面前举行宗教婚礼、未进行婚姻登记的秘密婚姻。这一婚 姻法在英国婚姻制度史上具有革命性意义。之前,男女两性之间的私下承诺就可 以构成婚姻的前提。此法就是为了预防那些好家庭的男女继承人被诱惑与那些比 他们阶级等级低的人进入秘密或是私奔婚姻(Bannet,2000)。《哈德威克婚姻法》 在婚姻内外划定情欲释放的边界,规定基于激情产生的非婚姻性关系的不合法, 意图把情欲限定在合法范围内。以此观之,以缔结婚姻为叙事归宿的《帕梅拉》 与以私奔、通奸、卖淫为叙事核心的艳情小说和戏仿作品最根本的差异是:前者 试图把情爱活动约束在合法婚姻关系内;后者探索的则是婚姻外非法情爱活动。合法与非法的对立表明,相比艳情小说和戏仿作品所探索的人的自然生物性“真实”,《帕梅拉》所强调的则是人的社会性“真实”,即女性只有保持贞洁才能顺利 进入婚姻,其根本目的是规训女性情欲。对女性贞洁的强调,自婚姻制度形成以 来就有,如米歇尔·福柯(Michel Foucault)所指出的,性是所有权力规训、监视 的目标(福柯,2000)。女性贞洁与否关乎父权制家族血统的纯洁与婚姻的稳定, 因此自古以来相比男性,女性所受规训更多。那么,理查森为什么要重建美德话 语?这与中产阶级兴起所引发的社会变化有关,从《帕梅拉》与女性操行指南的 互文中便可窥见一二。

(未完)

本文发表于《英语文学研究》第九辑,更多文章信息

请扫描上方二维码或复制链接(http://u3v.cn/5MgVMR)到浏览器,移步知网下载。

集

刊

在线阅读及其下载

在学术期刊官网,阅读全文

https://www.bfsujournals.com/c/2019-07-18/486524.shtml

在知网下载期刊全文

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=4BIQ2pta_EQY1mG2tvYCwSPNu8rLWbYsibyO6p1fAbL2d69nmT72b2ys-Gf7m6EiJHaqsP8Mfl4bbjq81Pc7NPA_lHD5XSppj-lQiAInS0Gzt6bKw0OHNA==&uniplatform=NZKPT

集

刊

订购信息

天猫旗舰店

单期购买。通过外研社天猫旗舰店购买当期以及过刊。

往期精选

点击“阅读原文”,获取购买链接

转载请注明来自微信订阅号:北外学术期刊

北外学术期刊官网:https://www.bfsujournals.com/

欢迎分享与转发