陈文婷 杨鲁新︱外语教师拓展学习个案研究:活动理论视角

提 要:本研究以活动理论为分析框架,采用历时质性个案研究方法,跟踪调查了北京市某小学一位英语教师在院校合作的教师培训活动中的拓展学习过程,重点关注该教师在活动中面临的主要矛盾以及活动主体解决矛盾的方法。研究发现,教师在学习过程中出现了四重矛盾,这些矛盾是推动教师学习活动不断发展的动力。本研究为我国外语教师在职培训项目提供了可借鉴的操作模式,并指出基于教师日常复杂教学实践的学习对于教师专业发展的重要意义。

关键词:外语教师学习;院校合作;拓展学习;矛盾;活动理论

01

前言

当前我国基础外语教育处于改革与发展的关键期,探索中国社会文化环境下外语教师的学习与成长历程,帮助其找到有效的专业发展途径,已成为我国外语教育研究领域的重点。目前,在职中小学外语教师面临诸多挑战,对于外部环境结构和教师内部专业发展需求之间的矛盾感到困惑和迷茫,迫切需要更多有效的专业学习(杨鲁新2016)。教师培训是推动在职教师学习的重要手段,而我国目前实施的主流教师培训模式主要依托强制推行、外部塑形的政策体系,其本质是一种教师被动接受、灌输式的发展模式(朱旭东、裴淼2017)。基于院校合作的课例研究能够打破研究者的理论研究与教师的实践操作之间的藩篱,为双方各自的知识建构和转化提供平台。高校研究者为中小学教师提供先进的理论指导,而中小学教师为高校研究者提供丰富的实践智慧,从而实现理论扎根于实践、实践上升为理论的双向转化。

不过,已有研究表明,高校研究者等“异质人员”的加入也给中小学教师带来了诸多矛盾,其中最突出的矛盾便是“理论与实践的对峙”,即负责建构与阐释教育理论的高校研究者与注重教学实践的中小学教师在知识基础、情感认知、价值体系等方面的不对等(Roth&Tobin 2002;Tsui et al.2009;陈向明2007;冯永刚、高斐2017;叶澜2014),因此难以建立起民主、真诚的对话氛围(Tsui&Law 2007;李伟、程红艳2014)。其实,研究显示,对院校合作中矛盾的辨识和解决是教师学习的重要动力,也是学习活动取得成效的关键,对共同体发展和教师学习等发挥着重要的作用(孙元涛2011;王晓芳2014;郑鑫等2015)。正如陈向明(2003:70)指出,在教师合作学习的过程中,由于存在不同的观点、立场、兴趣、动机、个性等,不同的学习者可能会发生多种多样的冲突,这些冲突“与小组本身的群体动力有关,是小组通向正常运作的必然之路”。近年来,我国已有研究者开始关注中学外语教师在院校合作的以课例研究为载体的在职教师学习活动中面临的矛盾(如崔琳琳2014;颜奕、杨鲁新2017;杨鲁新2016)。

由于我国的小学英语教育起步较晚,针对小学英语教师专业发展的研究尚处于探索之中,许多问题亟待解决(戴水姣2013)。当前我国外语教育处于改革与发展的关键时期,探索中国社会文化环境下小学英语教师的学习及成长历程,帮助其找到有效的专业发展途径,已成为中国英语教育研究领域的重点(杨鲁新2016)。鉴于此,本研究尝试探究小学英语教师在院校合作的教师培训活动中的学习历程。本研究的研究问题如下:1)院校合作的小学外语教师学习活动在其发展过程中是否出现了矛盾?如果出现,是哪些矛盾?2)这些矛盾是如何被化解的?

02

理论框架

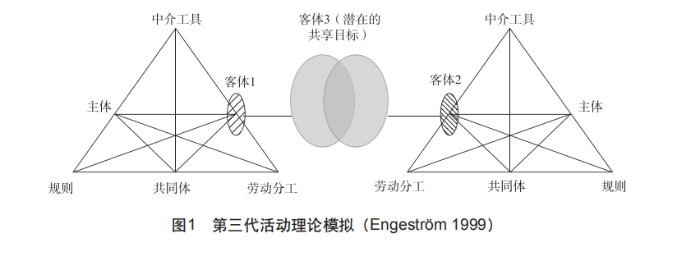

本研究以活动理论(Activity Theory)为理论及数据分析框架。活动理论由苏联心理学家 L.Vygotsky创建,并因其学生A.N.Leont’ev、A.Luria和芬兰学者Y.Engeström等人的研究而逐步丰富。Vygotsky认为人类借助中介工具(包括物化和文化工具)与周围环境打交道,其中语言是人类与周围环境进行交流的最重要的工具(Cole et al.1978)。Leont’ev(1981)发展了活动理论,开始关注个体与共同体之间的复杂关系。Engeström(1987)在前人研究的基础上进一步发展活动系统架构,并纳入了社会层面的中介体(规则、共同体和分工),形成了第二代活动理论。在此基础上,Engeström(1999)提出人类活动是由有着不同目标和背景的主体通过互动实践和协商来合作完成的,因此,将单个活动系统扩展为至少两个活动系统之间的交互,发展成为第三代活动理论(见图1)。多个活动系统的交互使活动系统出现了“多重声音”的特征,为活动系统的发展带来了矛盾和张力。

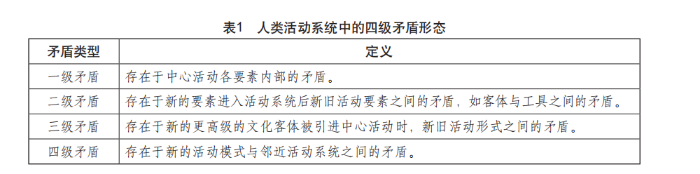

Engeström(2001)在第三代活动理论的基础上提出了“拓展学习”(expansive learning)的概念,指出人类活动的矛盾不是一般意义上的问题或冲突,而是活动系统内部及活动系统之间历史性积累的结构张力,表现为对活动客体的抵制以及在此过程中出现的困境和干扰等。人类活动在不同阶段均会出现四种形态的矛盾(见表1),而人类的学习是通过活动系统内部和活动系统之间不同观点和声音的相互碰撞、协商和融合,从而化解矛盾的过程,呈现出一个螺旋式循环的历程。因此,拓展学习的核心思想是学习活动主体对客体的拓展(Engeström 2016)。活动中的矛盾是促使活动发展和变革的根基,而活动的形成与发展是一个由内部矛盾驱动的拓展学习过程,是个体在共同体中通过协商和对话,改变实践的能动性行为过程。因此,学习活动中的各种张力和矛盾能够促进活动和实践的转化(Gutiérrez et al.1999)

03

研究方法

本研究采用历时质性个案研究方法(Yin 2014)。研究者参与并融入真实的教师学习和工作情境,对研究对象在院校合作的课例研讨中为期一学年的学习过程进行深入的观察与分析,旨在探究小学外语教师如何在院校合作的学习共同体情境中克服重重矛盾和困境,实现专业学习与发展。

研究对象

本研究聚焦北京市一项基于院校合作的在职教师培训项目,期间高校外语教育研究专家王老师以课例研讨为载体深入若干小学教学一线,旨在帮助小学外语教师提升英语绘本阅读教学能力。研究者选取了其中一所位于北京市郊区的普通公立六年制小学——东方小学(假名)作为研究场域。该校一名入职五年的年轻女性英语教师阳光(化名)自愿参加本研究。阳光拥有非师范类英语专业本科学历,担任该校三、四年级的英语课程,教学态度认真踏实,受到同事及上级的好评。然而,这个出生并成长于农村地区的姑娘,从小学到高中接受的都是填鸭式的灌输教育,英语教学尤为“教条式和模式化”。由于未受过系统的师范教育及职前培训,阳光在从教后依旧延续着这种传统的上课模式,自认为缺乏先进的教学理念和灵活的教学思路,因此学习动机十分强烈。

数据收集

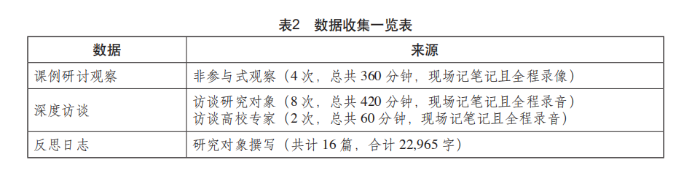

研究者作为非参与式观察者,跟踪了研究对象一学年内参与的所有课例研讨活动,通过观察、访谈和日志等方式进行数据收集(见表2)。其中,研究者采用“非参与式观察者”的身份,对研究对象的四次课例研讨进行观察,重点关注研究对象的发展变化及其与共同体成员的互动交流,捕捉研究对象在此过程中面临的矛盾。课例研讨后,研究者对研究对象进行了六次课后访谈,旨在了解其课堂行为背后的理念。在课例研讨活动结束后的半年内,研究者对研究对象进行了两次跟踪访谈,以了解与高校专家的互动对研究对象的后续影响。此外,研究者收集了研究对象在研究开展期间撰写的反思日志。上述多种方法之间互为交叉验证,确保了研究的可信度。

数据分析

本研究采用自上而下和自下而上相结合的质性数据分析方法,对多种数据进行反复阅读和比较,提取关键信息。首先,由于本研究重点关注教师在学习活动中面临的矛盾,因此研究者根据目的性抽样法,对教师在学习过程中经历的某些特殊时刻以“关键事件”为标注进行编码。其次,为了获得更丰富的信息,研究者持开放态度对文本数据进行反复阅读,运用质性数据分析软件Nvivo 11,采用三级编码方式(Glaser&Strauss 2006),对质性资料进行概念性归纳总结,并对其诸多因素之间的关系进行关联性分析。最后,本研究采用活动系统分析框架,根据拓展学习理论中活动系统矛盾的四重表现形式,对研究对象在学习活动中遇到的矛盾进行辨识和分析。

......

请扫码免费阅读全文

期刊介绍:《外语教育研究前沿》(原《中国外语教育》)于2008年创刊,由北京外国语大学主办,外语教学与研究出版社协办。创办十余年来,本刊始终以服务国家战略、服务教育发展为使命,坚守初心,认真办刊,发表了多篇优秀成果,培养了一批有潜力的青年作者,得到学界的广泛认可与广大作者和读者的支持厚爱。

投稿请点击文末阅读原文。